今日は授業の様子をリポートします。

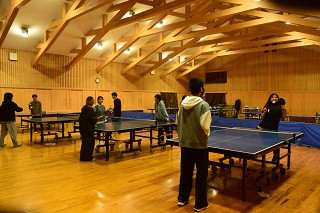

まずは「体育Ⅱ」。

体育Ⅱでは、ソフトテニスと卓球に分かれて活動していました。

どうすればうまくいくかを考えながら挑戦していて、

とても良い表情で活動していました。

次に「美術Ⅰ」。

美術Ⅰでは、「1億円の絵」を描いていました。

抽象的な絵を描くということで、悩むと思いきや、

皆さん思い切りがよく、どんどん筆を動かしていました。

オリジナリティあふれる作品、完成が楽しみです。

最後は「音楽Ⅰ」。

音楽Ⅰでは、カップスという、コップを使ったリズムゲームに挑戦していました。

頭も手も動かすので、とても難しいと思いますが、

楽しそうに活動していました。

次は曲に合わせて実施するそうです。頑張ってください。

みなさんの前向きに活動する姿は、とても素敵です。

今日も期待しています。

校門での通学指導や交通整理をしていて感じることは、自然の動きです。太陽の位置や風の吹く方向、花の開花などの動きで季節を感じさせてくれます。今年は例年と違って、日照時間が長くなるのが早くなっている気がします。少しづつ春の準備をしているのかもしれません。

花や木は冷たい冬の間に、土の中でしっかり準備をして春を待ちます。みなさんは卒業や進級に向けて準備はできていますか。できていない人は、まだ間に合いますので1日でも早く準備をしてください。そしてどんな環境でも生きていけるスキルや知識を蓄えましょう。

卒業式では3年間・4年間、耐えてがんばってきた成果を発揮し、社会人としてがんばっている姿を見せてください。

共通テストが終わり、受験シーズン真っ只中です。

宇和島でも今晩から寒波が強まり、明後日にかけて厳しい冷え込みが続く予報です。

体調を崩しやすい時期ですが、防寒対策を万全に元気に登校しましょう。

本校では、3限目のホームルームにおいて、人権・同和教育問題について学ぶ活動を行います。

生徒が互いを尊重し合い、安心して学校生活を送ることができるよう理解を深めていきます。

今年もヒヤシンスの水栽培をしています。秋に根が出て春に花を咲かせますが、例年より暖かい日が続いたので今年は早く花が咲きました。ヒヤシンスのように寒さを乗り越え、春に新年度が迎えられるようにあと少し頑張りましょう。マグネットを作りました。

もう水曜日です。火曜日始まりだと、やや気持ちにも余裕ができるように感じます。昨日は、ボランティア活動日でした。冷たい風が吹く中、正門付近の歩道で落ち葉拾いなどの清掃活動を行いました。

本日は、①~③の授業、部活動重点活動日です。新年が明けて2週間。年末年始モードはうまく切り替えられていますか。

9日(金)は、本校の交通安全重点日でした。

この日も、交通安全委員さんが校門でのあいさつ運動に参加してくれました。互いにあいさつを励行し、気持ちよく学校生活を送っていけたらよいですね。

県内では、この年末年始の交通事故件数が例年の約3倍だったそうです。

冬季休業が終わり、学校が再開したばかりですが、ゆとりをもって登下校を行い、事故などを起こさないようにしましょう。

本日から、本格的に授業が始まります。しかし、とても寒いです(特に夜が寒い)。明日からの三連休では、朝と夜の気温差が10℃以上になる日もある予報です。みなさん、風邪などにかからず、体調管理に気をつけましょう。

冬休みも終了!後期授業再開です。新たな気持ちで頑張りたいものです。

本日は全校集会で特別日程です。忘れ物がないよう注意いしましょう。

〈 日 程 〉

18:00 ~ 18:05 SHR

18:10 ~ 18:25 全校集会(校史資料館)

18:25 ~ 18:35 会場復元

18:40 ~ 18:55 大掃除

19:00 ~ 19:40 ホームルーム活動

今日の終業式で、今年の授業は終わりました。明日から冬休みに入ります。正月には、都会から親戚が帰ってきたり、友人たちとの時間が増えたりして、楽しい休みになることでしょう。

注意をしてほしいのは、初心者マークの車、初心者マークは取れたけど、まだまだ運転経験が少ない車、安易な気持ちで乗せてもらうと大変な事故にあったり、自動車の保険が切れていたりすることもよく聞く話です。自分の命は自分しか守れません。十分確認をして乗せてもらうようにしましょう。

最後に飲酒や喫煙です。これらの害についてはよく知っていると思いますが、集団になると気が緩んで正常な判断ができなくなったり、ちょっとだけならという気持ちから、常習化する人も出てきます。もう一度自分の立場を考えて行動してください。

楽しい冬休みを過ごして、後期最後の定期試験も合格して、新しい年へ向けて頑張りましょう。